La gale acarienne humaine (Scabies en anglais) est classiquement

l'apanage des souches sociales défavorisées. C'est une affection

actuellement toujours fréquente favorisée par les conditions

d'hygiènes précaire et le surpeuplement.

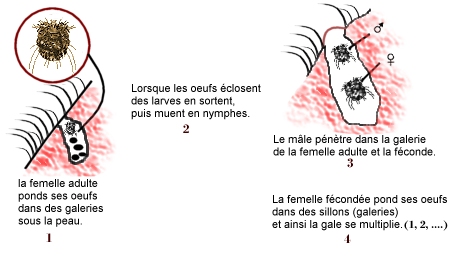

Cycle du parasite :

La gale est une maladie ectoparasitaire due à un acarien, le Sarcoptes

scabiei hominis, qui vit dans la couche cornée de l'épiderme.

Ces acariens font moins de 0,5 mm de longueur et se nourrissent en buvant

le sang de la personne infectée.

La femelle fécondée y creuse un tunnel ("le sillon

de la gale") et y pond des œufs : environ de 1 à

5 par jour.

Au bout de 4 jours, l'éclosion donne naissance

à des larves qui deviennent matures sur la peau 10 jours

plus tard.

Elle est transmise dans l'immense majorité des cas par contact

inter humain direct. Elle se fait par les femelles fécondées

qui sont noctambules. Le parasite ne survit que quelques

jours en dehors de son hôte.

L'acarien femelle adulte a une bonne mobilité pour des température

de 25 à 30°C ; en dessous de 20°C, il est immobile

et meurt rapidement ; au-dessous de 55°C, il est tué

en quelques minutes.

Ainsi, la gale se transmet par contact :

• direct : chez les personnes partageant le même lit. Possible

aussi lors des rapports sexuels : il s'agit ainsi d'une M.S.T,

• en raison de la fragilité de l'acarien en dehors de son

hôte humain le contact indirect (draps, vêtements infestés)

est une éventualité plus rare.

L'incubation est très variable, de 2 jours (en cas de ré

infestation) à plusieurs semaines (3 semaines en moyenne).

Elle se caractérise par un signe subjectif important : le prurit,

initialement localisé aux régions interdigitales et aux

fesses, il s'agit souvent d'un prurit généralisé

ne respectant que la tête et le dos. Il présente une recrudescence

nocturne, et un caractère conjugal ou familial.

Devant un prurit si caractéristique, on recherchera :

1- Des lésions objectives spécifiques de gale :

- le "sillon scabieux" est pathognomonique,

il se traduit par un trait fin, sinueux, filiforme de 5 à 15 mm

de long : on le recherchera soigneusement entre les doigts et les faces

antérieures des poignets.

- à l'une des extrémités du sillon, on peut avoir

parfois une élevure de couleur nacrée : c'est "l'éminence

acarienne" : elle correspond à la position de la

femelle adulte ; le reste du sillon est occupé par les œufs

pondus.

- Les nodules scabieux sont de grosses papules infiltrées et excoriées

siégeant dans la région axillaire et génitale ("chancre"

scabieux de la verge et au scrotum).

2- Des lésions non spécifiques de la gale :

il s'agit de lésions de grattage, de papules excoriées et

de placards lichénifiés.

Ces lésions de grattage ont une topographie antérieure (à

l'exception des fesses) et symétrique très évocatrice

: ainsi, les lésions siègent dans les espaces interdigitaux,

à la face antérieure des poignets, les coudes, les fesses,

la face antérieure des cuisses.

Chez les femmes, le prurit bilatéral du mamelon et de l'aréole

mammaire avec lésions excoriées et croûteuses est

un signe évocateur. Chez l'homme (organes génitaux : "chancre"

scabieux). Le visage, le cou et le dos sont épargnés.

Nous insisterons sur le fait que les lésions objectives de la gale

peuvent être extrêmement discrètes, notamment chez

les gens propres, parfois tout se résume à un prurit dont

le caractère persistant, parfois familial et nocturne justifie

pleinement un traitement d'épreuve.

Les

démangeaisons sont les premiers signes de cette

maladie parasitaire. C'est le soir au coucher, ou après un bain

chaud, qu'elles sont les plus fortes. Elles peuvent être la cause

d'insomnie.

Lorsque toute une famille se gratte,

il faut penser à la gale avant même qu'il soit possible d'observer

les sillons sous la peau. Puis les sillons apparaissent. À l'extrémité

de ces tunnels, longs de quelques milimètres à deux centimètres,

qui serpentent sous la peau, se forment de minuscules perles translucides,

caractéristiques de la maladie. On les observe surtout entre

les doigts, sur la face antérieure des poignets,

aux plis des coudes, sous les aisselles,

à la ceinture, sur la face interne des

cuisses, sur la partie inférieure des fesses,

sur les aréoles des seins chez la femme, et au

niveau du fourreau ou du gland chez l'homme. Le grattage

provoque alors l'apparition des croûtes.

Chez les personnes immunodéprimées, ou chez les personnes

âgées, la gale prend un aspect particulier. Les lésions

sont plus étendues, recouvertes de croûtes et situées

de préférence au niveau des extrémités. On

lui donne alors le nom de gale norvégienne. Plus les démangeaisons

sont fortes, plus le risque de grattage, donc de surinfection, est important.

Non traité, la gale persiste indéfiniment et peut être

à l'origine de complications qui sont :

• L'impétiginisation des lésions,

• L'eczématisation favorisée par le prurit persistant

et les traitements locaux.

Traitée efficacement, le prurit disparaît le plus souvent

en quelques jours (4 à 5 jours). Parfois, il persiste plus longtemps

mais doit s'atténuer spontanément en 2 à 3 semaines.

Passé ce délai, on envisagera la possibilité d'une

ré infestation ou d'une persistance de l'affection (désinfection

insuffisante).

Le

grattage détruit le sarcopte. Cependant, lors de gale surinfectée

siégeant au niveau génital, on peut confondre la maladie

avec une syphilis ou un chancre mou.

La

gale non-humaine, caractérisée par des démangeaisons

sans sillons, guérit spontanément.

Ce sont les femelles qui sont en cause dans les démangeaisons.

Lorsqu'elles sont fécondées, elles creusent des

sillons dans l'épaisseur de la peau et y déposent leurs

œufs. Le cycle parasitaire dure 20 jours : après

la ponte, les larves éclosent en quelques jours, deviennent adulte

en deux semaines et vont ensuite se multiplier à la surface de

la peau. La transmission de la gale est alors possible et souvent très

rapide.

Ce sont les femelles qui sont en cause dans les démangeaisons.

Lorsqu'elles sont fécondées, elles creusent des

sillons dans l'épaisseur de la peau et y déposent leurs

œufs. Le cycle parasitaire dure 20 jours : après

la ponte, les larves éclosent en quelques jours, deviennent adulte

en deux semaines et vont ensuite se multiplier à la surface de

la peau. La transmission de la gale est alors possible et souvent très

rapide.

La gale humaine se transmet surtout par contact physique direct, notamment

lors des rapports sexuels : c'est pourquoi la gale est parfois classée

parmi les infections sexuellement transmissibles. La maladie est très

contagieuse car le parasite peut survivre environ un à deux jours

en dehors de son hôte, dans les draps ou les vêtements par

exemple, mais parfois plus, suivant les conditions d'humidité et

de température, ou la présence dans des squames détachées

de la peau. La contagion semble être plus grande durant la saison

froide.

Par sa localisation (dans les sillons), le sarcopte résiste aux

mesures hygiéniques habituelles (bain, savonnage). Le parasite

est immunogène : il déclenche une réaction immunologique

et c'est cette dernière qui est responsable des démangeaisons

(prurit) et des lésions de la peau à type d'urticaire. La

ré-infestation est gênée chez un sujet immunisé

mais pas complètement empêchée.

Gale

du nourrisson et de l'enfant :

Elle se caractérise en plus par :

- la présence de nodules scabieux sur le périnée

et les aisselles,

- des lésions papulo-pustuleuses des paumes et surtout des plantes

particulièrement évocatrices,

- l'atteinte du visage à pu être observée

- la gale est volontiers impétiginisée

• 3. La gale norvégienne :

Elle est une variante très rare, mais extrêmement contagieuse

de l'infestation à Sarcoptes scabiei : elle survient avec prédilection

chez les retardés mentaux (mongoliens) et les sujets immunodéprimés

(hémopathies, HIV+... ). Le nombre d'éctoparasites sur tout

le corps est de l'ordre de quelques millions d'acariens : cette multiplicité

de sarcoptes en explique le caractère extrêmement contagieux

(contagiosité permettant un diagnostic rétrospectif lorsque

médecins et infirmiers d'un même service sont tous atteints

d'une gale vulgaire après avoir examiné le malade).

L'aspect est déroutant : le prurit est d'intensité très

variable, modéré ou féroce parfois absent. Les lésions

sont croûteuses et hyperkératosiques et prédominent

sur les zones de pressions (coudes, genoux, fesses) et les extrémités

(paumes, plantes, verge). Les ongles sont épaissis.

Parfois un tableau d'érythrodermie squamo-croûteuse est réalisé

pouvant prêter à confusion avec un psoriasis

TRAITEMENT

Ascabiol (lotion de Benzoate de benzyle)

Benzochloryl (solution de DDT).

Le traitement doit être pratiquer à tous les membres de la

famille si possible !

Il faut badigeonner toute la surface du corps du cou jusqu'aux

pieds, après

un bain savonneux de préférence. Laisser sécher 15mn

puis refaire une nouvelle application, remettre ensuite les mêmes

vêtements. Vingt quatre heures après, sans se laver, faire

une 3ème application et changer de vêtements. Au 3ème

jour bain savonneux.

L'idéal, mais pas toujours possible, faire bouillir tout son linge,

draps, passer au fer chaud les couvertures et les sous-vêtements,

mettre de la poudre DDT (ascapoudre ou aphtiria) sur la literie, les matelas.

Il

faut effectuer le lavage a 60°C de tous les vêtements,

literies, tissus d’ameublement ; ou pour les tissus ne pouvant le

supporter, leur désinfection avec une poudre antiparasitaire (laissée

48h). Pour

les enfant, le contact avec la solution antigale ne doit pas dépasser

12 heures (risques toxicité; convulsion). Le crotamiton (la crème

Eurax* ou prurex* ) une application par jour de 7 à 10 jours, moins

efficace que l'ascabiol pourrait être surtout utile sur les nodules

scabieux des nourrissons.

L'ivermectine, par voie orale, a été testé avec succès

et semble aussi efficace que les applications locales.

Des antibiotiques peuvent être prescrits en cas de surinfection.

Lorsque le malade se gratte trop, des médicaments qui soulagent

les démangeaisons peuvent être utilisés.

En attendant un diagnostic plus fiable, un traitement provisoire, retardateur

de l'infestation, permet alors d'une part de faire cicatriser rapidement

les plaies consécutives au grattage, d'autre part de réduire

la copulation des sarcoptes et donc leur reproduction: les préparations

à base d'un mélange de glycérine et d'allantoïne,

faciles à se procurer dans le commerce, révèlent

en l'occurrence une certaine efficacité, pourvu que le malade ne

soit pas atteint de porphyrie.